Le président Trump a précisé qu’il avait été informé de l’incident par le chef d’état-major des armées, le général Dan Caine.

Plus tard, il a posté sur les réseaux sociaux : « plus tôt ce matin, sur mon ordre, les forces militaires américaines ont mené une frappe cinétique contre les narcoterroristes de Tren de Aragua dans le domaine de responsabilité du SOUTHCOM […] La frappe a fait 11 morts […] Aucun militaire américain n’a été blessé dans cette action. Si vous voulez, c’est un avertissement à quiconque pense même à importer des drogues aux États-Unis d’Amérique…»

De son côté, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré dans un billet sur X qu’« aujourd’hui l’armée américaine a mené une frappe mortelle dans le sud des Antilles contre un navire de drogue qui avait quitté le Venezuela et était exploité par une organisation narcotrafiquante désignée. »

Le 3 septembre, il a ajouté après avoir rencontré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum que les frappes sur des bateaux transportant de la drogue se poursuivraient. Il a ajouté que les États-Unis avaient déjà essayé d’intercepter de tels bateaux, mais cette approche n’avait pas dissuadés les trafiquants. Pour lui: « ce qui les arrêtera, c’est quand vous les nettoierez.»

Il est vrai que de nombreuses prises ont lieu en mer par les marines nationales (dont la Française.) En réalité, les organisations criminelles intègrent les pertes par avance dans leur budget en estimant à 10% le «manque à gagner.» Il est répercuté dans les prix à la consommation… Les passeurs appréhendés n’effectuent généralement pas de longues peines de prison et, pour la majorité d’entre-eux, reprennent ensuite leur business.

L’administration Trump et la «guerre» contre les trafiquants de drogue

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Trump a désigné plusieurs organisations criminelles d’Amérique latine comme «organisations terroristes» dont le Tren de Aragua (TdA) vénézuélien(1).

Si le Mexique a été visé par cette mesure, l’administration Trump a particulièrement renforcé les pressions militaires et politiques contre le président vénézuélien Nicolas Maduro qu’il considère comme un parrain de la drogue à la tête d’un régime corrompu.

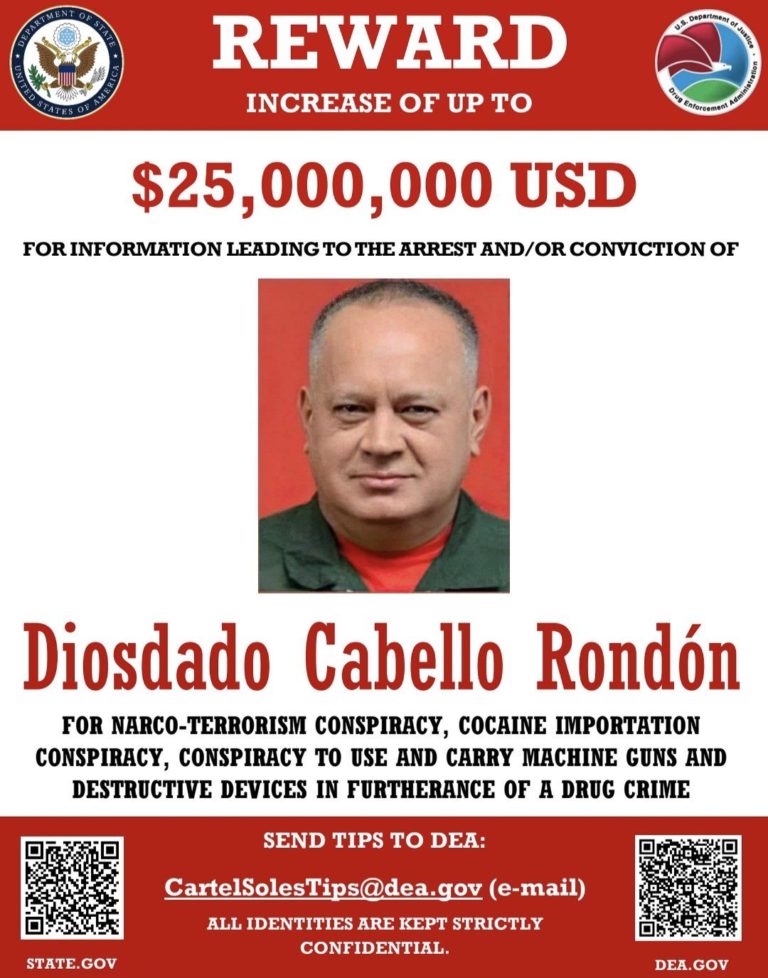

Les autorités vénézuéliennes sont accusées de constituer une organisation criminelle connue comme le «Cartel de los Soles» (le «cartel des soleils» en référence à l’insigne de grade des officiers généraux.)

Elle serait dirigée par des membres du gouvernement du Venezuela et des Forces armées vénézuéliennes depuis les années 1990. Elle coopérerait étroitement avec le TdA.

Mais une évaluation du Conseil national du renseignement nord-américain publiée en avril affirme à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve de coordination entre Tren de Aragua et les hauts responsables de l’administration Maduro. Elle pointe l’environnement permissif au Venezuela qui permettrait aux gangs de la drogue d’y prospérer.

Sur les 18 agences qui composent la communauté du renseignement américain à l’origine de ce rapport, seul le Federal Bureau of Investigation (FBI) n’est pas d’accord avec ses conclusions.

De son côté, l’US Drug Enforcement Administration (DEA) a publié un rapport annuel sur la drogue en 2024, qui a identifié la Colombie comme la principale source de production de drogue saisie par les États-Unis (environ 84 %). Le rapport ne mentionne pas le Venezuela.

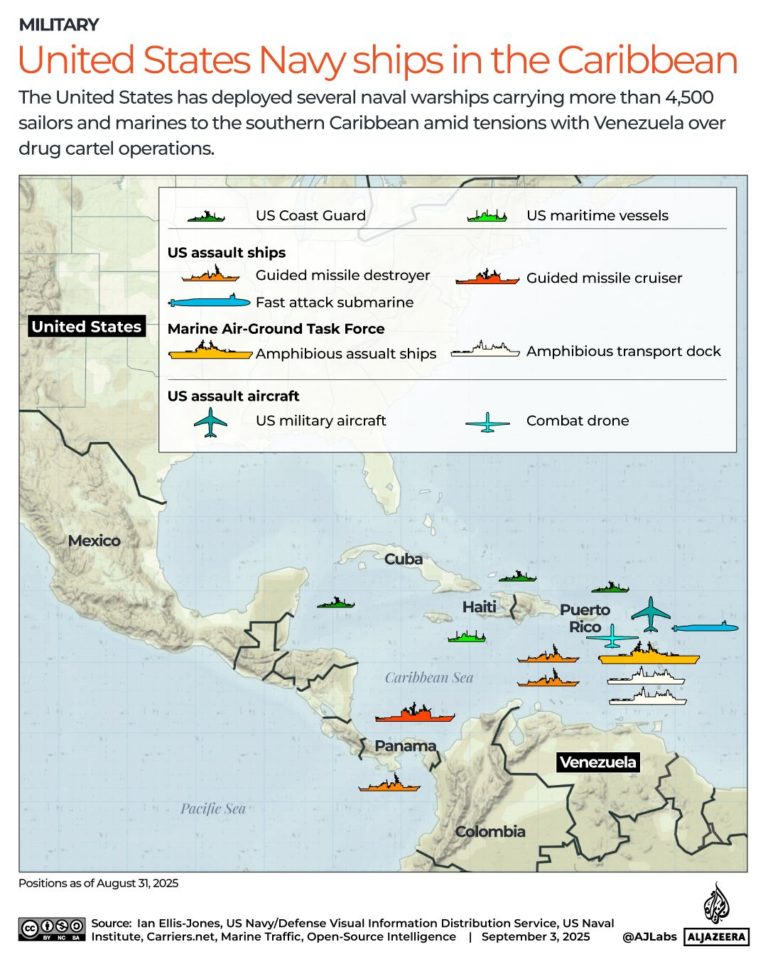

Mais sur ordre de la Maison-Blanche, l’armée américaine a entrepris de renforcer ses forces dans le sud des Antilles au cours des deux derniers mois, y compris par le déploiement de navires de guerre supplémentaires au large du Venezuela mais dans les eaux internationales.

Le gouvernement vénézuélien a réagi avec colère à ce déploiement décrétant une mobilisation générale de ses milices, Maduro promettant le 1er septembre de «déclarer une république en armes» si les États-Unis attaquaient. Il a ajouté que le déploiement américain était «la plus grande menace que l’on ait vu sur notre continent au cours des cent dernières années.»

Le Tren de Aragua (TeA)

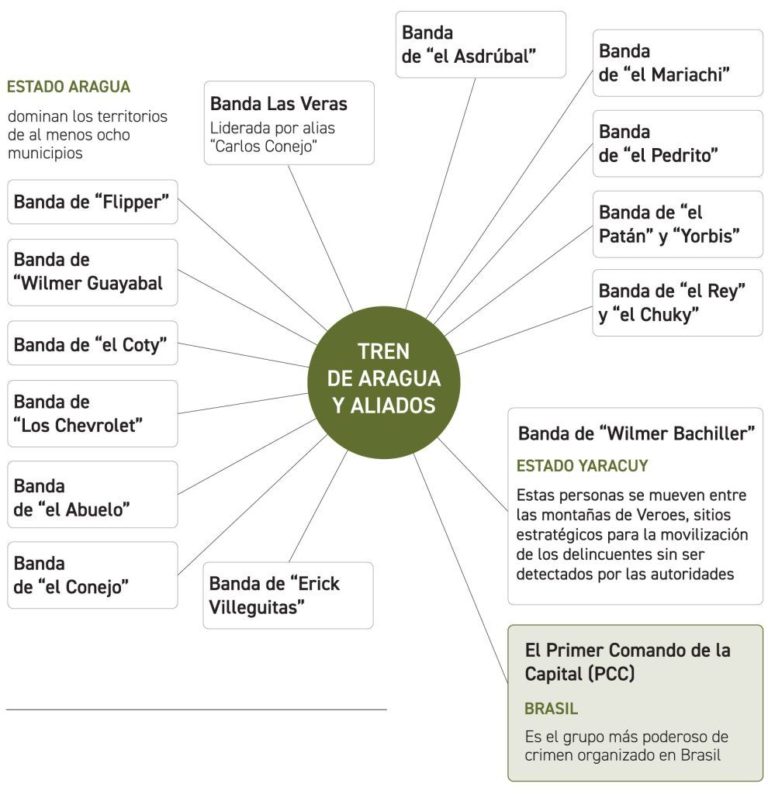

En dix ans, le gang Tren de Aragua né – comme beaucoup d’autres de ses homologues – en prison – s’est étendu à presque tous les pays d’Amérique latine et a débordé dans plusieurs grandes métropoles nord-américaines.

Il a développé des entreprises criminelles riches de plusieurs millions de dollars se livrant au trafic de drogues, au racket, aux enlèvements contre rançons et à la traite des êtres humains. Ses membres sont particulièrement violents – mais pas plus pas moins que ceux des autres cartels latino-américains -.

Cela ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une organisation dangereuse car elle est notamment parvenue à s’implanter au Brésil, au Mexique et en Colombie, trois pays très criminalisés où les cartels sont très jaloux de leurs prérogatives ne tolérant généralement pas l’arrivée de concurrents étrangers.

En tout état de cause, les membres du Tren de Aragua ne sont pas faciles à détecter. Sa composition fluide lui permet de s’adapter à n’importe quel environnement. Ses membres sont si discrets que leur existence est même parfois remise en question. Contrairement aux cartels mexicains, ils ne publient pas de vidéos dans lesquelles ils massacrent leurs ennemis. Certaines arrestations au Chili et au Pérou montrent que les dirigeants du gang sont des individus discrets qui n’ont pas les signes extérieurs des narcos traditionnels dont les tatouages – certes aussi en diminution pour des raisons de discrétion dans les autres gangs -.

Mais leur existence est utilisée pour stigmatiser les Vénézuéliens par de nombreux responsables politiques dont Donald Trump mais également par la présidente péruvienne Dina Boluarte ou Claudia Nayibe López Hernández quand elle était maire de Bogota. Cette stigmatisation n’est donc pas uniquement un phénomène nord-américain.

La Maison Blanche affirme que Nicolas Maduro et les principaux dirigeants du régime vénézuélien sont derrière Tren de Aragua. Il y a vraisemblablement eu des négociations entre l’organisation criminelle et le gouvernement chaviste dans le passé, mais aujourd’hui, il n’y a aucune preuve établissant un lien direct entre les deux. Les autorités judiciaires vénézuéliennes assurent que le Tren de Aragua a été démantelé dans le pays. Ce constat est certainement très optimiste.

Une affaire ancienne mais symptomatique

L’affaire du dissident vénézuélien Ronald Ojeda, un ancien lieutenant de l’armée enlevé dans son appartement à Santiago, au Chili, puis torturé et assassiné en février 2024 reste mystérieuse.

Il vivait en exil au Chili depuis 2017. Son corps a été retrouvé le 1er mars 2024, démembré et enterré dans une valise sous une dalle de béton. La justice chilienne considère que le pouvoir vénézuélien a mandaté le Tren de Aragua pour commettre ce crime.

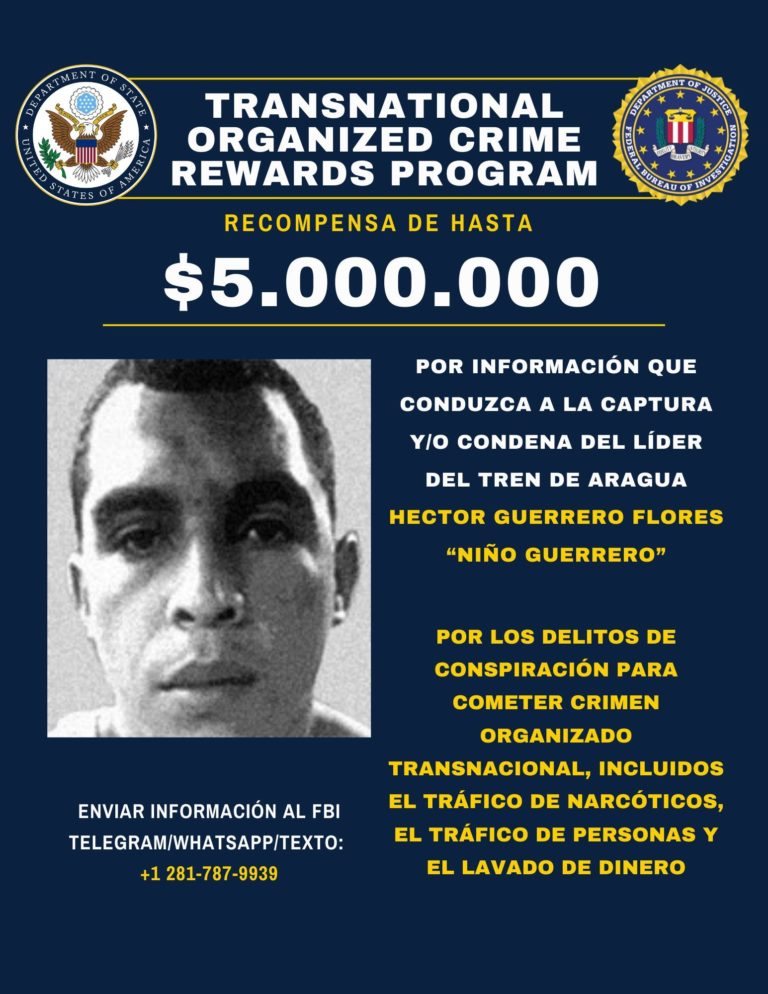

Diodado Cabello, le ministre des relations intérieures, de la justice et de la paix mais accusé d’être le boss du cartel de los Soles aurait commandité cet assassinat à Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias « Niño Guerrero », le parrain du Tren de Aragua.

Ce dernier serait actuellement en cavale se déplaçant entre la Colombie et le Venezuela.

Il n’aurait jamais pu imaginer que l’occupant du bureau ovale le comparerait un jour à d’autres ennemis historiques des États-Unis comme Oussama ben Laden ou Pancho Villa…

Qu’en est-il de la réalité des faits ?

Le Tren de Aragua n’est pas un problème exceptionnel pour la sécurité nationale des États-Unis comme le prétend le président Donald Trump. Il exagère cette menace pour justifier la politique d’expulsions massives qu’il a entrepris depuis son retour à la Maison Blanche.

Selon le Rapport mondial sur les drogues, publié cette année par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la production mondiale de coca a atteint un niveau record en 2023, dépassant environ 3.708 tonnes, soit une augmentation de près d’un tiers par rapport à 2022. Mais la majorité de la coca est cultivée en Colombie suivie par le Pérou et la Bolivie. La plupart des principales routes de trafic de drogue en 2023 et 2024 vers les États-Unis passent majoritairement par la Colombie, le Pérou et l’Équateur.

Quant au Venezuela, il est utilisé comme un « couloir de transit » pour une partie de la drogue colombienne qui va vers les Antilles orientales. La voie maritime principale pour l’exportation de la cocaïne reste le Pacifique oriental vers le Mexique et l’Amérique centrale, où les plus grandes saisies se produisent.

Par contre, il est parfaitement exact que la menace prioritaire sur le continent nord-américain (USA et Canada) est le crime organisé international qui s’y est installé depuis très longtemps. La liste des « bad guys » est longue : les gangs de rues, les organisations mafieuses italo-américaines, irlando-américaines, les gangs de motards, les Triades chinoises et bien sûr les cartels latino-américains. Même le crime issu d’ex-URSS est présent.

Tous les trafics s’y développent car ce continent est richissime et que des profits importants sont à faire, en particulier avec la clientèle de produits stupéfiants toujours plus nombreuse.

Le fait d’avoir classé différentes organisations criminelles latino-américaines comme « terroristes » autorise Washington à traiter ses membres comme des « combattants étrangers » et à les neutraliser en dehors de toute juridiction – d’où l’appellation d’« exécutions extrajudiciaires » -.

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre l’avertissement qui vient d’être donné par Donald Trump aux criminels qui pourront être neutralisés sans sommations.

Malgré les protestations extérieures et intérieures, ce dernier ne semble pas vouloir se plier aux lois internationales et même nationales aux USA.

Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le trafic de drogues de 1988 met l’accent sur les mécanismes de coopération, d’arraisonnement et de coopération en mer, mais pas sur la destruction sommaire. Toute frappe qui tue des trafiquants présumés devrait déclencher une enquête indépendante et transparente de la part de l’ONU.

Cette action offensive a probablement aussi bafoué la Constitution américaine car toute utilisation de l’armée [sauf en cas de légitime défense] pour une attaque nécessite une autorisation du Congrès ou au moins, l’en informer dans les 48 heures suivant une intervention militaire.

En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, Trump a invoqué en mars la loi de 1798 sur les « ennemis étrangers en temps de guerre » lui permettant de détenir et d’expulser des personnes d’une « nation ou d’un gouvernement hostiles » (ce qui avait été fait avec les Japonais et les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.) Le même jour, l’administration américaine avait transféré plus de 230 Vénézuéliens vers le Centre pour le confinement du terrorisme (CECOT) salvadorien(2).

Une cour d’appel fédérale américaine a statué que la loi de 1798 ne pouvait pas être utilisée pour expulser les membres présumés de bandes criminelles. Le combat judiciaire va se poursuivre.

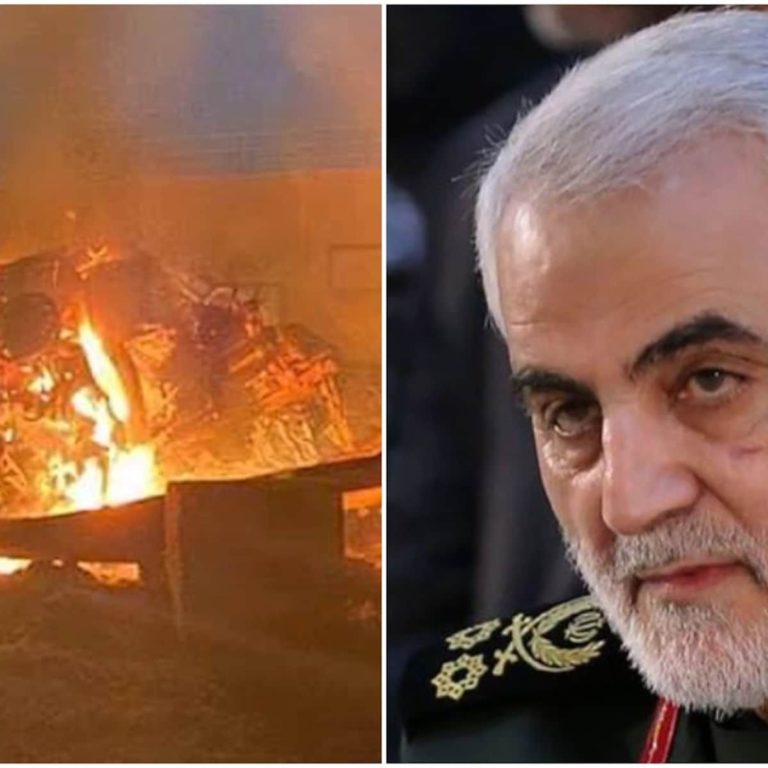

Trump et l’exécution ciblée

Il ne faut pas oublier que c’est sous sa première mandature que le président Trump a officiellement fait assassiner le 3 janvier 2020 le major-général iranien Qassem Soleimani, chef des opérations extérieures des pasdarans sur l’aéroport international de Bagdad. La force Al-Qods que ce dernier commandait ne s’en est toujours pas remise.

Le président Trump s’était alors affranchi de toutes les règles internationales sans état d’âme…

Il serait étonnant qu’il n’ait pas recours aux « opérations humides » comme en est fortement suspecté son homologue russe Vladmir Poutine (en russe : mokroye delo.)

D’ailleurs, de nombreuses cibles sont actuellement transformées en « chaleur et lumière » en Syrie et ce n’est pas systématiquement du fait des Israéliens. Avis aux amateurs…

(1) Voir : « Le Venezuela mobilise 4,5 millions de miliciens face à la ‘menace’ américaine » du 22 août 2025.

(2) Voir : « Salvador : baisse drastique du taux de criminalité » du 15 mars 2023.