Selon des médias houthis, celles du 17 avril sur le terminal de carburants de Ras Isa au nord-ouest du Yémen auraient tué au moins 80 personnes. La télévision d’Al Masirah a déclaré que 171 personnes avaient également été blessées lors du bombardement.

Ce serait un des jours les plus meurtriers depuis que les États-Unis ont commencé leurs bombardements.

Cette fois, l’objectif des Américains visait à couper une source de carburant pour les Houthis.

L’US Centcom a déclaré : « l’objectif de ces frappes était de dégrader la source économique des Houthis qui continuent d’exploiter et de faire subir de grandes souffrances à leurs compatriotes. »

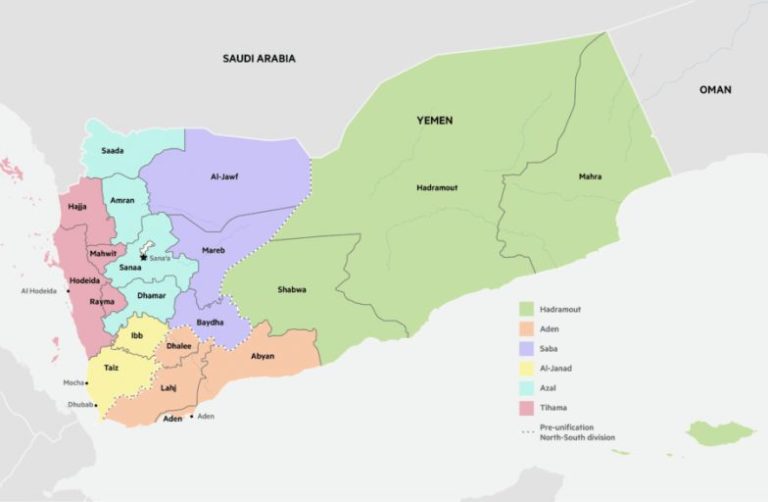

Le 18 avril, des bombardements ont ciblé des objectifs houthis dans les district de Mukayras, d’Arhab, Hal-Hafa, d’As Sabain, de Bani Hushaysh, de Saada et de Khabb wa ash Sha’af.

La 19 avril, les médias yéménites affiliés aux Houthix ont rapporté au moins 29 frappes aériennes dans tout le Yémen visant les gouvernorats de Sanaa, d’Amran, de Marib et enfin d’Al Hudaydah. Ils ont rapporté la destruction d’un drone américain au dessus de Sanaa.

Le 20 avril, Al-Masirah a signalé des frappes aériennes américaines sur l’île de Karaman, le district d’Al Jubah, la région d’Attan à Sanaa. Il a également rapporté que les frappes aériennes américaines sur un projet d’assainissement dans la région d’Astr, la région de Furwah et un marché populaire dans le district de Shaub. Au moins douze personnes auraient été tuées et 30 autres blessées lors des bombardements sur le marché et dans une zone résidentielle dans le district de Farwa.

Les États-Unis se sont engagés à ne pas mettre fin à leurs frappes entamées en mars lors de leur plus grande opération militaire lancée au Moyen-Orient depuis que le président Donald Trump est entré à la Maison-Blanche en janvier à moins que les Houthis annoncent cesser toute action contre le transport maritime en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Depuis novembre 2023, les Houthis ont lancé des dizaines d’attaques de drones et de missiles contre des navires transitant par les voies navigables, affirmant qu’ils visaient des navires liés – souvent d’une manière très ténue – à l’État hébreu pour protester contre la guerre à Gaza.

Ils arrêté leurs attaques au cours du cessez-le-feu de deux mois à Gaza. Bien qu’ils aient assuré vouloir de reprendre les frappes après la nouvelle offensive israélienne menée en mars contre Gaza, ils n’en ont officiellement revendiqué aucune. Toutefois, des drones et des missiles auraient ciblé Israël et le 22 avril, les sirènes ont retenti dans le nord d’Israël…

Ils ont dit avoir ciblé les deux groupes aéronavals américains actuellement présents sur zone mais aucune confirmation n’a été publiée par le Pentagone.

D’où viennent les armes houthies ?

Pour le président Donald Trump, l’Iran est directement responsable des capacités militaires des rebelles yéménites en raison des soutiens que la RII leur apporte.

Toutefois, les Houthis bénéficient d’une grande autonomie politique vis-à-vis de Téhéran et si, les Iraniens leur ont donné nombre d’armements, ils ont maintenant la technologie nécessaire pour fabriquer localement les plus simples.

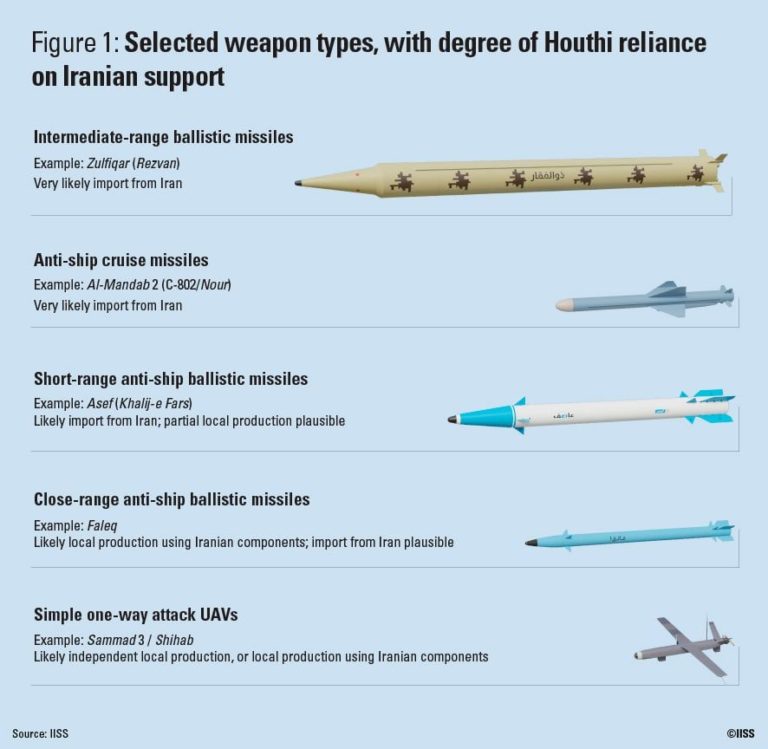

L’Iran a depuis longtemps transféré des systèmes complets de missiles et de roquettes à ses partenaires non étatiques (Houthis, Hezbollah libanais, Hamas, Jihad islamique palestinien, milices chiites en Irak, etc.)

Depuis au moins la fin des années 2000, Téhéran a pris garde de concevoir des systèmes adaptés à un assemblage local et en fournissant une formation technique, des machines de production et des composants clés tels que des kits de guidage et des pièces spécialisées. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas vraiment de production locale mais de montage de pièces détachées plus aisées à passer en contrebande.

La complexité de la tache augmente toutefois avec la portée et la taille des missiles. Si les roquettes d’artillerie et les missiles balistiques de courte portée (50 à 300 kilomètres) peuvent être produits avec une capacité industrielle limitée, les missiles balistiques de moyenne portée (MRBM) sont des systèmes complexes produits uniquement par une poignée d’États qui ont la base industrielle nécessaire.

Il est vraisemblable que les MRBM (qui ont une portée de 300 à 1.000 km) utilisés pour tenter d’atteindre l’État hébreu sont presque certainement fournis directement par l’Iran.

L’état des missiles balistiques à courte tels que le Fateh-110 iranien, dont des variantes antinavires ont été utilisés en mer Rouge, est moins clair.

L’Iran avait cherché à installer un site de production du Fateh -110 pour le Hezbollah en Syrie, ce qui pourrait constituer un précédent.

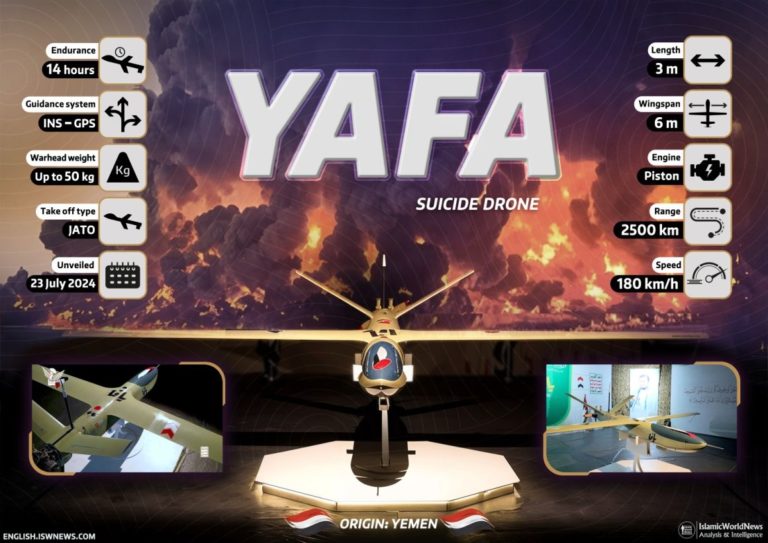

Les capacités de production indépendantes apparaissent les plus avancées dans le domaine des drones simples. En particulier, le drone suicide Sammad-3 qui représente le modèle low-tech des UAV de longue portée iranien qui a été utilisé dans des opérations d’attaques terrestres contre l’État hébreu et dans une version rôdeuses contre des cibles maritimes en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Si des composants ne peuvent pas être produits au Yémen, beaucoup d’entre eux sont disponibles dans de nombreux autres pays que l’Iran. L’utilisation de moteurs DLE-170 de fabrication chinoise par le Sammad-3 en est un exemple.

Les UAV d’attaque plus avancés en service chez les Houthis, tels que le Shahed -131, Shahed -136 et le Yafa à longue portée, incorporent une plus grande proportion de systèmes fournis par l’Iran. Il s’agit notamment de moteurs plus puissants qui sont moins accessibles sur le marché libre et, dans le cas de la série Shahed, des composants composites plus complexes.

Le dispositif militaire américain

Les Américains ont considérablement renforcé leur dispositif capable d’intervenir dans toute la région, particulièrement en déployant au moins six bombardiers furtifs B-2 à Diego Garcia et en regroupant sur zone deux groupes aéronavals(1) : le CSG-1 de l’USS Carl Vinson et le CSG-8 de l’USS Harry S. Truman.

Il semble que cette démonstration de force avait pour objectif premier d’impressionner Téhéran qui est actuellement engagé indirectement dans des négociations avec Washington sur son programme nucléaire.

Il est possible que cela ait fonctionné puisque le président Donald Trump – initialement très vindicatif dans ses déclarations concernant l’Iran – a commencé à baisser d’un ton déclarant qu’il n’était pas « pressé de bombarder » ce pays.

Selon le New York Times, Israël avait préparé une opération d’envergure contre les installations nucléaires iraniennes qui devait être lancée en mai. Le président Donald Trump s’y est opposé.

Deux camps se seraient opposés au sein de l’administration américaine : d’un côté le général Michael Kurilla, commandant le Centcom favorable à une action militaire conjointe avec Israël, de l’autre des conseillers craignant un embrasement régional.

Si les négociations échouent, l’option militaire pourrait être reconsidérée. Il existe également d’autres alternatives comme des opérations secrètes israéliennes (« homo » et « arma ») bénéficiant d’un soutien américain.

Mais comme il ne fallait pas avoir déployé toutes ces moyens à pure perte, les Houthis ont constitué l’objectif tout trouvé pour montrer la capacité américaine de frappe, histoire de délivrer un avertissement supplémentaire à Téhéran.

Si les B-2 peuvent rester sur une période indéfinie à Diego Garcia, ce n’est pas le cas des groupes aéronavals qui sevraient être relevés dans les trois mois qui viennent. Des choix politico-stratégiques vont devoir être faits…

Une hypothétique offensive de milices yéménites anti-Houthis(2) ?

La CIA estime que les forces militaires, paramilitaires, miliciennes et autres forces de sécurité du gouvernement légal yéménite pourraient compter jusqu’à 300.000 hommes, et qu’il y aurait entre 150.000 et 200.000 combattants de milices soutenus par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Cependant, ces factions ne sont pas unifiées.

En 2022, toujours selon la CIA, les Houthis comptaient 200.000 membres. Cependant, certains analystes estiment leurs effectifs actuels à environ 350.000. Ces forces sont sous commandement unifié mais dispersées sur les différentes lignes de fronts ainsi qu’à la frontière nord avec l’Arabie saoudite.

Selon le Wall Street Journal, certaines milices yéménites anti-Houthis constituées de quelques 80.000 combattants planifieraient une offensive terrestre contre les rebelles pour profiter des récentes frappes américaines.

Toutefois, des responsables américains ont déclaré que bien que les États-Unis soient « ouverts à soutenir une opération terrestre menée par les forces locales, aucune décision n’avait encore été prise quant à un éventuel soutien à cet effort. »

Par ailleurs, des experts yéménites rapportent que les éléments de première ligne de ces milices n’indiquent pas de début de mobilisation. Les plans offensifs proposés diffèreraient sur de nombreux détails bien que tous placent la côte ouest comme objectif principal de toute opération militaire. Elle comprend du nord au sud les gouvernorats de Hodeïda, Taïz et Lahij, le contrôle des Houthis s’arrêtant à Hodeïda, près de la frontière avec Taïz.

Le gouvernorat de Hodeïda est crucial pour l’économie des Houthis, car il abrite les ports d’Hodeïda et de Salif et le terminal pétrolier de Ras Issa pour le moment hors service.

Ces ports reçoivent jusqu’à 80 % des importations du Yémen, fournissant des ressources économiques cruciales aux Houthis.

Les États-Unis ont également ciblé Hodeïda, notamment lors de frappes les 15 et 16 avril contre les positions houthies…

En résumé, il est peu probable qu’une offensive ne soit déclenchée si elle ne reçoit pas le soutien direct de Washington. Là aussi, c’est au président Trump de décider…

1. Voir : « L’Iran en position défensive » du 4 avril 2025.

2. Voir : « Yémen, vers une opération au sol ? » du 8 avril 2025.