John Lindsey fait la réclame du système développé par Paradigm SRP pour le GIGN depuis quatre ans. À l’origine, il ne s’agissait que de réaliser un affût assisté pour le tir héliporté, mais le résultat va bien au-delà, puisque le tourelleau produit peut également être intégré sur les Sherpa du Groupe (et, potentiellement, sur une embarcation). « Le problème principal est de rester stabilisé, et d’avoir un bon concept anti-vibration, résume John Lindsey, mais tout tient dans ce système de 64 livres, et franchement, on est vraiment très précis. » Le tourelleau dispose d’une caméra grand angle et d’un zoom pour la visée, et d’une télémétrie laser (efficace entre 25 et 2 000 m). Les premiers essais conduits avec le GIGN sur Sherpa juste avant Eurosatory 2018 ont été « concluants », estime le Texan. Pour l’instant, les armes retenues sont des HK de 5,56, même si le système est qualifié jusqu’au .300 WM. La fixation de l’arme sur l’affût se fait par le rail Picatinny du fusil.

Le système est compatible JVN. L’opérateur contrôle le tourelleau et visualise les images grâce à une petite console portable avec un écran couleur de sept pouces en haute définition. Un mode permet d’asservir le tourelleau sur une cible mobile.

Des cibles mobiles pour entraînement réaliste

L’innovateur du 13e RDP qui a réalisé le SPOTAL (voir page 79) a aussi développé une cible robotisée d’entraînement, et noué un accord avec un partenaire français (a priori une PME). Le projet, qui s’appelle cible robotisée d’entraînement au tir de combat (CREMIC 1.0), est venu du besoin de cibles agiles et réalistes pour l’entraînement au tir tactique. Le seul produit-phare du marché est la Marathon Target australienne, qui a pour principal désavantage son prix (155 400 euros HT). Dans ce produit, et grâce à un LIDAR et de l’intelligence artificielle, les cibles peuvent progresser ensemble en interactivité comme monter à l’assaut, et une fois que l’une est abattue, les autres se reconfigurent. L’ouverture du feu des amis conduit aussi à la dispersion des attaquants, etc. Les forces américaines l’ont adopté à Fort Bragg.

L’exosquelette du canadien Mawashi

L’UPRISE (Ultralight Passive Ruggedized Integrated Soldier Exoskeleton) a été développé par des Québécois explicitement pour les besoins des forces spéciales. Il ne s’agit pas forcément de faire porter aux commandos plus de charge, mais qu’ils ne soient pas impactés par ce qu’ils portent. Le transfert de charge vers le sol est permis par un exosquelette en titane haute résistance (ce qui, évidemment, contribue à la facture en dollars…). Autre avantage : l’exosquelette ne contraint pas les mouvements du porteur, qui conserve la même amplitude gestuelle : le constructeur chiffre à 1 % le niveau de résistance généré par la structure. L’exosquelette comprend un support de casque, la colonne vertébrale, une ceinture coulissante, deux sections de jambes et deux semelles rigides intégrées aux chaussures.

Balise pour les plongeurs en détresse

C’est l’innovation d’un ancien nageur de combat du Commando Hubert : Balise permet à un plongeur en détresse de pouvoir se signaler rapidement à la surface. Le maître principal (désormais réserviste) Stéphane dit avoir connu cette problématique terrible au cours nageur, fatale à deux stagiaires. On sait également qu’un pacha du Commando de Montfort avait péri en mer à Djibouti, également lors d’une plongée. La balise de détresse étanche remonte à la surface, et émet un signal sonore et lumineux (visible à 5 km) pour faire rallier les secours. Le plongeur restant évidemment lié à la balise par un bout. L’autonomie est de 17 heures, et la vitesse de remontée à la surface d’un mètre à la seconde. Le démonstrateur a été réalisé par la société bretonne ASAP France.

Sofema recycle l’ancien

L’Hadès 2 est basé sur le 20M693 de Nexter monté sur un VLRA d’occasion. Une MAG-58 est positionnée vers l’avant pour le chef de bord. En sol‑sol, la portée effective est donnée à 2 000 m, et en sol‑air, à 2 500 m. La cadence de tir est à 750 coups/minute. La société commercialise aussi des AML (automitrailleuses légères) de Panhard remises en état à Châteauroux. Plusieurs versions cohabitent en catalogue : la 90 mm, la 20 mm, la 12,7 mm et l’Eland de 90 mm. Sofema propose aussi des ECR-90 Sagaie, et sans doute de plus en plus avec le retrait du type de l’Armée de terre, à l’occasion des livraisons de Jaguar. L’industriel propose un pack Thales permettant de livrer la situation d’environnement, et un détecteur de départ de coup Metravib Pilar V. Sur la brochure, on trouve aussi des ponts flottants motorisés, des Saxon AT105 (produits outre-Manche), des camions TRM2000 et TRM10000, et même d’authentiques GBC 8KT.

Pour l’entraînement au tir

C’est la concrétisation d’un « rêve d’enfant » réalisé par un ancien ORSA (officier de réserve en situation d’activité) du 3e RPIMa puis du 1er RPIMa, en poste au 13e RDP jusqu’en juin dernier : ne plus aller au résultat sur cible, à perdre du temps, mais le visualiser sur écran depuis le pas de tir. C’est faisable avec SPOTAL (système portatif d’observation des tirs aux armes légères), grâce à deux boîtiers : un utilisé pour l’émission, pourvu d’une caméra et placé à proximité de la cible, et un de réception. Les deux communiquent en Wi-Fi. Deux modes différents : basique (observation simple) et advanced (le logiciel intégré compare les différences d’impacts et calcule le point moyen). Plus besoin de cible neuve, et le système propose sept heures d’autonomie. Le modèle standard offre 2,2 km de portée, 4 km avec une antenne plus élaborée, et jusqu’à 14 km avec la plus puissante. Ce qui présente un intérêt marqué pour les forces spéciales déployées en opex. Le système peut aussi être utilisé comme système de surveillance basique, permettant d’assurer guet et alerte. RetDrone (devenu Robotique industry) est le partenaire industriel. Coëtquidan en a acheté, des exemplaires ont été prêtés au 1er RPIMa, au Commando Hubert, à Delta Défense, à la Section technique de l’armée de terre (STAT). Cette innovation a été primée dans la catégorie « Armée de terre ».

Le sac pour la caisse tactique du 17e RGP

Cet équipement a été développé par le sergent-chef Eric, de la compagnie d’appui du 17e régiment de génie parachutiste (RGP) de Montauban. Ce sous-officier expérimenté (notamment trois Afghanistan, trois Mali) a voulu rassembler dans une gaine protégée tout son matériel, alors qu’il était jusqu’alors parachuté dans une gaine séparée. D’où un gain de temps, de sécurité, et d’économie pour le contribuable. La gaine collective GC23 nécessite deux parachutes TR800 et peut soutenir un maximum de 220 kg, un minimum de 123 kg : elle contient de quoi permettre à une section de tenir une semaine en matériel, vivres, eau.

Dans le cadre de l’échelon national d’urgence (ENU), un groupe génie est prêt à partir en permanence, et doit pouvoir avoir son matériel sur lui, et non plus dans cette gaine qui n’avait plus de place pour les détecteurs DHPM. Les sapeurs les assujettissaient donc sur eux. En 2013, lors des largages au Mali (à Tombouctou et à Tessalit), le régiment a connu une forte attrition sur ces DHPM assujettis sur le côté.

D’où cette idée de caisse qui permet de le protéger : c’est d’ailleurs celle fournie par le constructeur du DHPM. Elle est fixée sur la gaine, et c’est cette dernière qui atterrit la première, épargnant ainsi à la caisse l’essentiel du choc. Cette caisse permet de loger un DHPM ou deux détecteurs de métal compact (DMC), fournis par Valon. Elle peut emporter au maximum 10 kg de matériel.

La première gaine a été confectionnée dans de la… bâche pour camions GBC180. L’innovateur, fort de son référencement par la Mission innovation participative (MIP), est désormais crédible à la STAT. Il s’adresse au 3e régiment du matériel (RMAT) pour une confection plus professionnelle (réalisée à partir de chutes, le produit ne coûte donc rien…), et plusieurs prototypes sont réalisés avant d’arriver au lot final qualifié. L’autorisation d’emploi intervient en juin 2017, et le premier saut opérationnel, le même mois, au Sahel, avec une section à trois groupes. 70 gaines ont été fabriquées par le 3e RMAT pour le 17e RGP, une vingtaine au 1er régiment de train parachutiste (RTP), à l’École des troupes aéroportées (ETAP) de Pau et à l’école du 2e régiment étranger de parachutistes (REP) de Calvi.

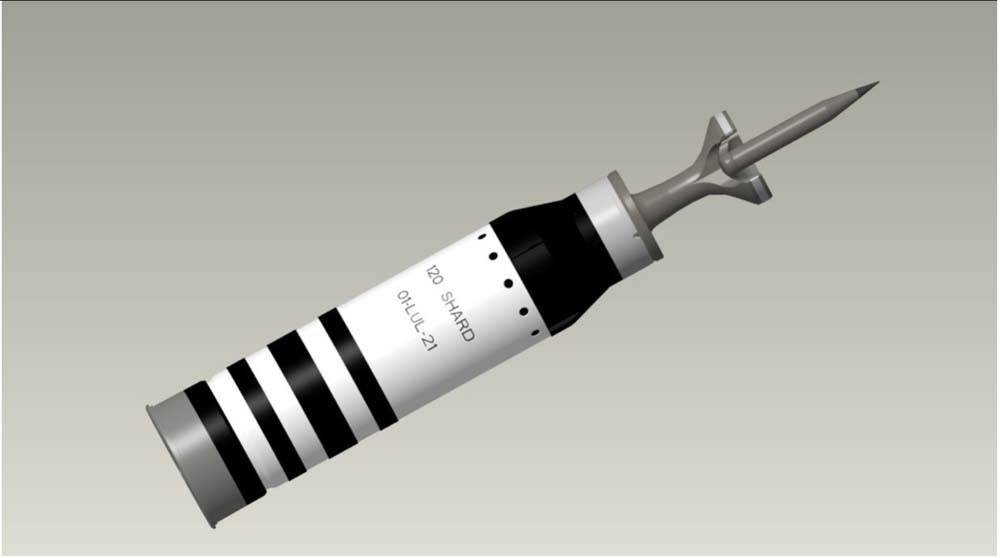

La roquette guidée laser sur drone SDT

Développée au départ pour des aéronefs pilotés (Tigre et Mirage 2000D), la roquette guidée laser (RGL) de Thales a été retenue par l’Armée de terre, comme c’était prévisible, sur le système de drone tactique (SDT). Elle semble avoir été préférée, dans un premier temps en tout cas, au missile MMP de MBDA qui avait été envisagé également. La RGL (8,5 kg, soit 1 kg de plus que la roquette de 68 mm standard) porte à 7 km, soit plus que l’allonge maximale du MMP (15 kg) qui a été tiré jusqu’à 5 km à Canjuers avant Eurosatory. La RGL était présentée sur le stand Thales pendant le salon, mais également sur le pavillon du ministère des Armées, devant le Tigre.

La police s’élève avec l’UMS Viséo

Plutôt que de faire monter une tour d’observation télescopique, sur ce véhicule de 2 200 kg (dont 1 tonne de batterie…), c’est le poste de pilotage entier qui monte d’un cran, à 3,8 m de hauteur (rejoints en huit secondes). Évidemment, le but d’Iris France est surtout de générer une vision rassurante pour la situation, car à 4 m, tout ne se règle pas non plus. Pour l’instant, aucune force de police n’a acquis le véhicule, dont cinq exemplaires ont été fabriqués. Mais la société se fait connaître, et loue ses engins électriques – là aussi, un plus dans le cadre de l’écologisme ambiant en Occident. L’autonomie est réduite (120 km), mais le fabricant estime qu’elle correspond largement à des besoins urgents entre deux recharges (il faut huit heures pour charger). La vitesse, elle, s’élève au maximum à 45 km/h. Même si ce n’est pas un véhicule dronisé, l’option de le piloter sans humain à bord est également possible. La ressource en capteurs est fournie par quatre caméras jours couvrant 360° de vision, logés dans la rampe police montée sur le toit.