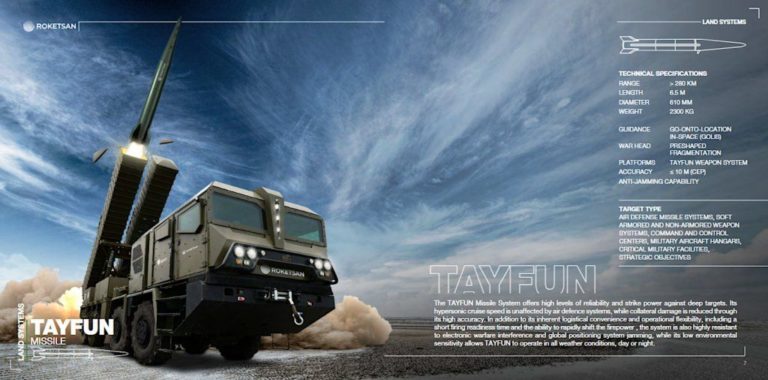

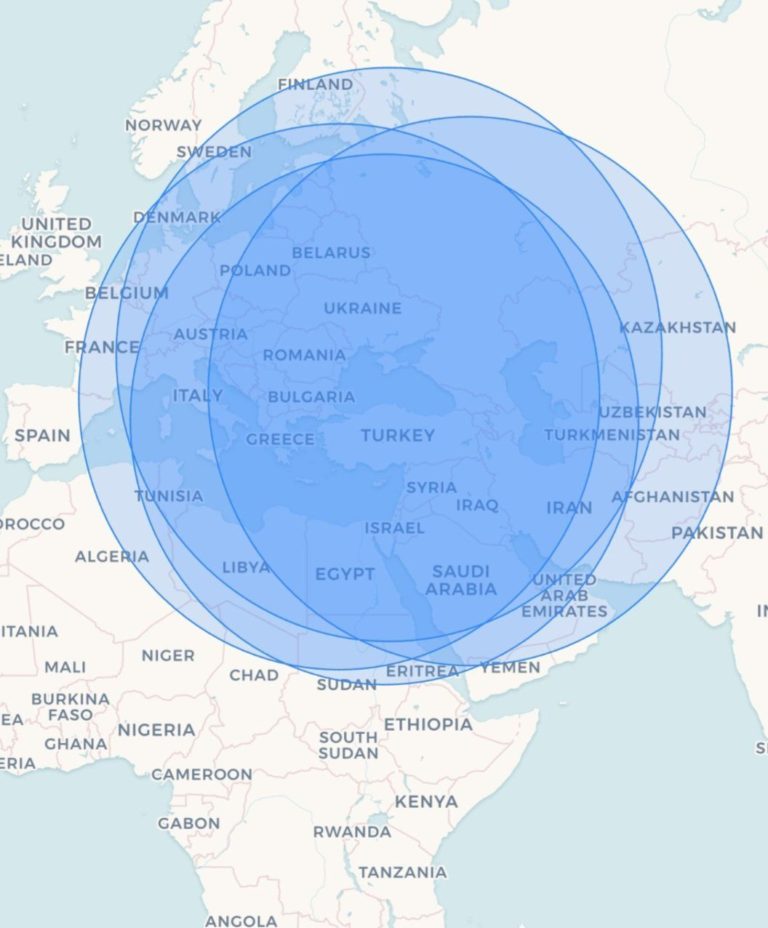

Le missile « Tayfun Block-4 » serait capable de frapper des cibles dans toutes la périphérie du territoire turc car sa portée annoncée – non officiellement – serait de 1.800 kilomètres. La Grèce, Israël, et Chypre-Sud sont particulièrement inquiets de cette évolution d’une arme dont le premier modèle balistique mais non hypersonique, le Tayfun ou Bora-1 basé sur le « B-611 » chinois), n’avait qu’une portée de 850 kilomètres.

Les responsables turcs décrivent le Tayfun (Typhon) Block-4 comme un missile balistique qui « atteint des vitesses hypersoniques ». Il mesure dix mètres de long et pèse 7,2 tonnes.

Quand aux bombes « Gazap » et « Halayet » qui pour le moment peuvent armer les F-16 et même les vénérables Phantom F-4, ce sont surtout leurs performances de destruction et de pénétration qui inquiètent.

La « Gazap » – qui signifie « colère » en turc – est une bombe thermobarique de 970 kilos aussi appelée arme à explosion carburant-air. Cette dernière embarque généralement une réserve de carburant qui une fois libéré dans l’air par un premier dispositif forme un nuage hautement explosif dont la détonation est provoquée par un second dispositif.

« Gazap » peut provoquer une chaleur de près de 3.000°C capable de faire fondre l’acier et même de détruire du béton. Mais cette bombe est aussi une munition à fragmentation capable de libérer 10.000 éclats sur une zone d’un kilomètre de rayon, soit trois fois plus que les armes à fragmentation traditionnelles.

Les autorités turques étudient une version de cette bombe compatible avec l’emport sous un drone.

Les bombes « Hayalet » (fantôme en turc) NEB-1 et NEB-2 pèsent autour de 900 kilos. Mais elles ont surtout la capacité de pénétrer des bunkers ou des bâtiments renforcés (bunkerbuster). Et d’après Ankara, la NEB-2 est la plus efficace au monde pour cette mission pouvant pénétrer sept mètres de béton classé C50 qui correspond à une résistance de 50 Newton par mm2.

Ces trois systèmes d’armes élargissent les capacités offensives de la Turquie qui peut projeter sa puissance depuis la Méditerranée orientale jusqu’au cœur du Proche-Orient.

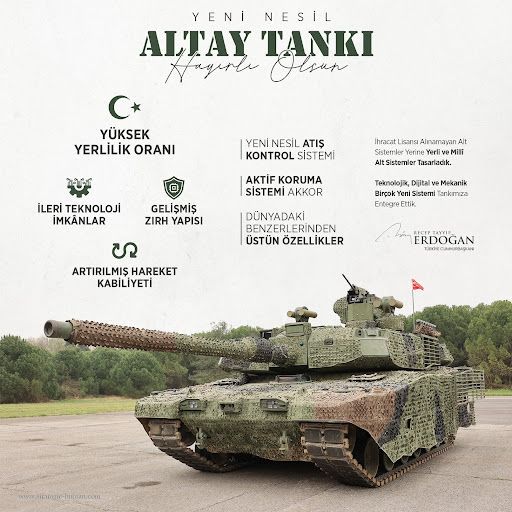

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré lors de l’ouverture du salon IDEF : « aujourd’hui, nous assistons non seulement au développement de l’industrie de défense turque mais aussi à la marche d’une nation vers l’indépendance ; nous assistons à l’histoire d’un pays qui s’élève sous son propre ciel, de ses propres ailes.»

Le puissant complexe militaro-industriel turc

Ces nouvelles armes ne constituent pas un événement isolé mais la dernière étape d’une progression des capacités de l’industrie d’armement turque qui, en cinquante ans, est devenue l’une des plus importantes au monde.

La décision d’Ankara de se doter d’une industrie de défense autonome remonte au milieu des années 1970 quand Washington a imposé un embargo sur les armes pendant plusieurs années suite à l’invasion de Chypre en 1974. Ce gel a poussé les pouvoirs successifs en place à Ankara à lancer des politiques de développement d’une production nationale bâtie autour de firmes étatiques comme la Société des industries mécaniques et chimiques (MKE).

La Turquie a créé en 1985 le Bureau d’administration du développement et du soutien de l’industrie de la défense (SAGEB) qui a depuis en charge le développement de son complexe militaro-industriel.

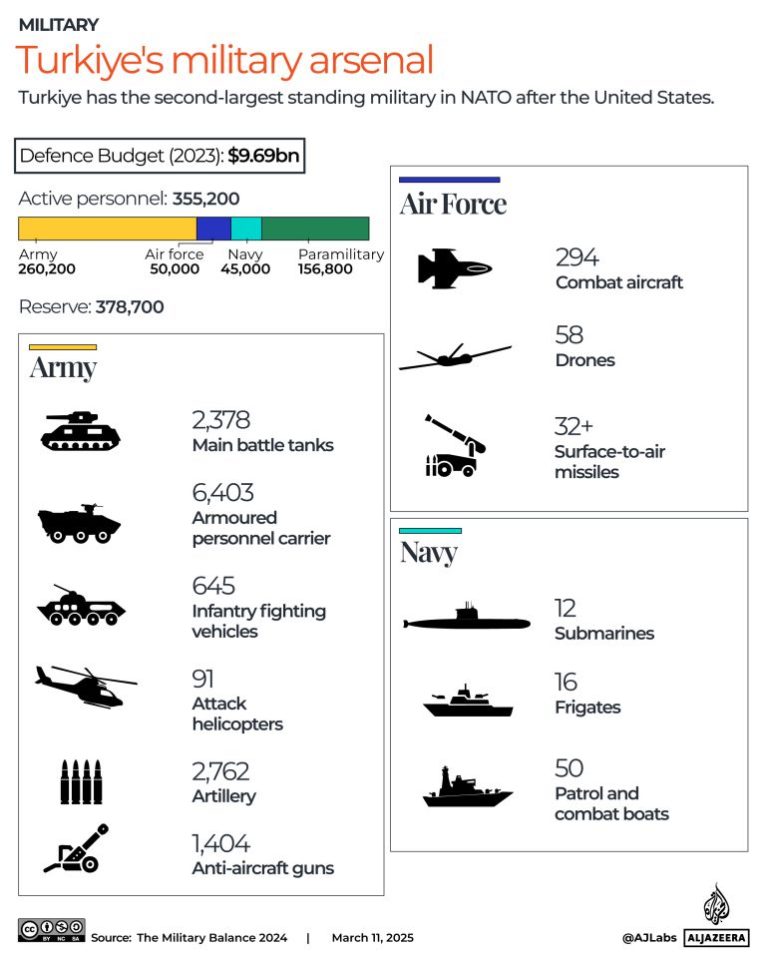

Mais jusqu’au début des années 2000, Ankara obnubilé par les immenses besoins de ses forces armées fortes d’environ 500.000 hommes (dont une partie est constituée d’appelés) mais capables en cas de crise de mettre plus d’un million de personnes sous les armes, a surtout privilégié les importations de matériels étrangers et des fabrications locales sous licence. Il convenait d’équiper tout le monde d’autant que l’urgence était la guerre intérieure menée contre les séparatistes du PKK.

Pour exemple, un gros lot de matériels basiques avait été récupéré au début des années 1990 sur l’ex-armée est-allemande dissoute dont les biens résiduels encombraient les dépôts de l’ex-RFA. Non seulement Bonn avait cédé gratuitement ces matériels, mais l’Allemagne a payé le transport…

Tous ces armements hétéroclites de provenances diverses (États-Unis, les deux Allemagnes, France, Grande Bretagne, Italie, etc.) ont posé de considérables problèmes logistiques mais les forces armées turques étaient, bon an mal an, équipées et prêtes à faire face à différentes menaces de type guérilla.

Une alerte est venue avec la première guerre du Golfe en 1990 lors de laquelle l’Irak qui venait d’envahir le Koweït a représenté un danger potentiel de guerre classique. La Turquie est entrée dans la coalition internationale qui s’était constitué contre Saddam Hussein et a ainsi bénéficié du parapluie américain – qui en retour ont été autorisés à utiliser la base d’Inçirlik (à côté d’Adana) pour effectuer des missions aériennes offensives en territoire irakien -. À noter qu’en 2003, Washington ne bénéficiera pas de ces facilités.

La seconde alerte est venue quelques années plus tard avec une menace d’intervention en Syrie en raison de son soutien quasi-officiel au PKK. L’affaire avait été chaude mais l’armée turque était alors suffisamment dissuasive (en dehors de son appartenance à l’OTAN) pour impressionner ses grands voisins. L’Iran n’a jamais été désigné comme adversaire potentiel mais entrait bien dans l’équation de dissuasion « classique » d’Ankara.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdoğan – arrivé au pouvoir en 2002 et toujours en place en 2025 – constatant que la guerre hybride pouvait rapidement tourner à la guerre de « haute intensité » (expression devenue populaire 25 ans plus tard) – a fait de l’innovation, de la recherche et du développement en matière de défense une priorité nationale. Cette politique a favorisé les partenariats public-privé et s’est aventurée dans les systèmes haut de gamme.

Aujourd’hui, la Turquie est autosuffisante pour environ 80 % de ses besoins militaires.

Son complexe militaro-industriel compte aujourd’hui plus de 3.500 entreprises employant plus de 100.000 personnes et qui génère – ce qui est loin d’être négligeable – un chiffre d’affaires annuel de plus de vingt milliards de dollars. Les armements turcs sont désormais modernes, rustiques et « éprouvés au combat » en Syrie, en Irak, en Libye, en Azerbaïdjan, etc.

Ankara se paye aujourd’hui le luxe de racheter des entreprises étrangères – notamment italiennes – qui viennent compléter sa gamme de matériels.

Les résultats de cette politiques sont tangibles : le développement de chars, de sous-marins, de navires de combat, d’hélicoptères et de chasseurs furtifs de cinquième génération « Kaan. »

En avance sur le reste du monde, l’industrie turque a été capable de sortir une gamme de drones de marque Baykar qui ont été testés en grandeur réelle en Syrie, en Libye puis lors du conflit arméno-azéri et de la guerre en Ukraine.

Pour la petite histoire, ces savoir-faire ont une origine israélienne lorsque les relations entre les deux États étaient bonnes dans les années 1990. Israël avait fourni les premiers drones demandés par Ankara pour surveiller ses frontières sud avec l’Irak et la Syrie afin de détecter les infiltrations d’activistes du PKK. Les relations se sont détériorées depuis mais les savoir-faire sont restés et ont été décuplés par des hommes d’affaires entreprenants…

Pour la Grèce et Chypre, ces nouvelles armes confirment des inquiétudes très anciennes. Les deux membres de l’UE soulignent la doctrine navale turque « Patrie bleue » (Mavi Vatan) qui vise à réviser les frontières maritimes en mer Égée et en Méditerranée orientale de manière à réduire considérablement leurs eaux territoriales ce qui, sur un plan purement technique, ne paraît pas être une totale aberration.

Grâce à ses capacités de missilières, Ankara peut désormais déployer des moyens de frappe le long de ses côtes ou dans les zones de Chypre-Nord sous occupation turque, mettant ainsi à portée de tir une grande partie de l’archipel grec et Chypre elle-même.

Pour Erdoğan, le message porté par l’IDEF 2025 était celui de l’autonomie et des avancées technologiques. Pour Israël, la Grèce et Chypre, le message sous-jacent était un avertissement : la Turquie s’arme non seulement pour sa défense, mais aussi pour son augmenter son influence dans une région déjà marquée par de nombreuses fractures.

Cela dit, les « armes miracle » n’existent pas et les expériences ukrainienne et israélienne démontrent qu’il ne faut plus compter aujourd’hui sur une supériorité numérique et technologique pour avoir l’espoir d’emporter un conflit militaire rapidement.

La Turquie bénéficie certes d’un outil de défense puissant sur le papier mais il serait surtout performant dans une posture défensive du territoire national en cas d’agression extérieure. Ni les Irakiens ni les Syriens – et surtout pas les Iraniens – ne s’y sont risqués… C’est déjà une qualité remarquable que beaucoup de pays peuvent envier.

Pour des théâtres extérieurs – limités – , Ankara sait déléguer ses services secrets, ses forces spéciales (professionnelles) et ses sociétés de mercenaires.