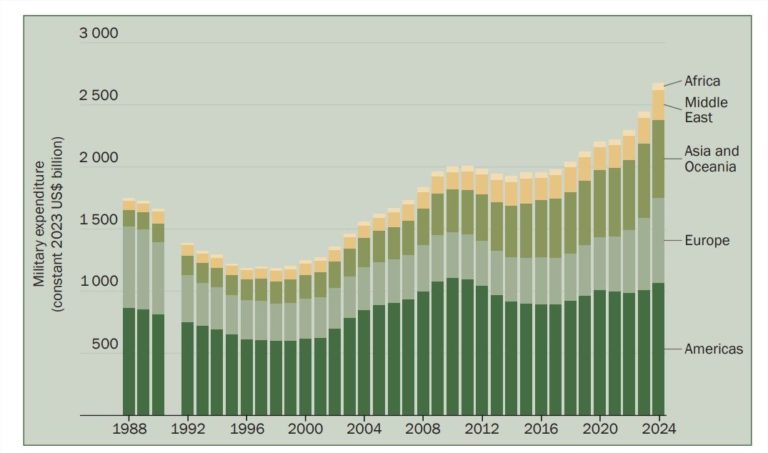

Ainsi, les dépenses mondiales ont augmenté de 9,4 % par rapport à 2023, 2024 marquant la dixième année consécutive de hausse des dépenses.

Xiao Liang, chercheur au programme Dépenses militaires et production d’armes du SIPRI a déclaré : « c’était véritablement sans précédent […] Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle depuis la fin de la Guerre froide.»

Selon le rapport, la raison en est simple : si plus de cent pays, dont les 15 plus gros acheteurs, ont augmenté leur budget militaire en 2024, « cela témoigne clairement de l’intensification des tensions géopolitiques. »

Le chercheur affirme que cette augmentation des dépenses est susceptible d’avoir « un impact socio-économique et politique très profond […] Les pays doivent faire des arbitrages dans leurs décisions budgétaires. »

L’Europe

L’Europe et la Russie ont été les principaux contributeurs à ce phénomène avec une hausse de 17 % pour atteindre 693 milliards de dollars.

Le SIPRI indique que tous les pays européens (sauf Malte) ont augmenté leur budget, « poussant les dépenses militaires européennes au-delà du niveau enregistré à la fin de la Guerre froide. »

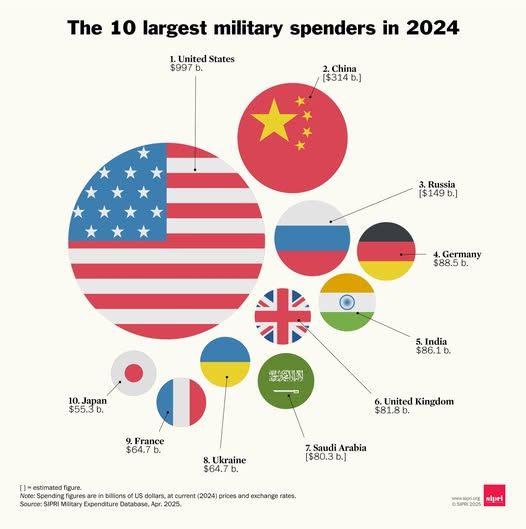

En 2024, les dépenses militaires russes ont atteint 149 milliards de dollars, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2023 et à un doublement depuis 2015.

Celles de l’Ukraine ont augmenté de 2,9 % pour atteindre les 64,7 milliards de dollars.

Si cette somme ne représente que 43 % des dépenses de son ennemi russe, elle représente pour Kiev 34 % de son PIB.

Les dépenses allemandes ont augmenté de 28 %, atteignant les 88,5 milliards de dollars dépassant l’Inde au quatrième rang mondial. M. Liang souligne que « l’Allemagne est devenue le plus gros acheteur d’Europe centrale et occidentale pour la première fois depuis sa réunification. »

Avec 64,7 milliards de dollars de budget estimé en 2024, la France est largement devancée par l’Allemagne et la Grande-Bretagne (81,8 milliards de dollars). L’investissement militaire français se montre ainsi inférieur de 27 % à celui de l’Allemagne et de 21 % à celui du Royaume-Uni.

Pour le Royaume-Uni, l’écart avec la France n’est pas nouveau. Londres dépense, historiquement, 20 à 30 % de plus que Paris pour sa défense. Depuis 2014, la part du PIB britannique n’est jamais passée en dessous de 2 %. Elle est actuellement de 2,3 %, contre 2 % environ pour Paris, et doit progressivement monter à 2,5, puis 3 %. Noter que le PIB britannique est supérieur de 10 % à son homologue français d’où l’écart important mis en évidence par le SIPRI.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le budget français de défense était supérieur à celui de Berlin pour diverses raisons : le pacifisme de l’Allemagne depuis la guerre, le poids de la dissuasion nucléaire pour la France qui alourdissait la facture. Mais le rattrapage allemand a abouti au croisement des courbes en 2019/2020.

Depuis, l’écart s’est accru avec une accélération en 2022, lors du lancement par Berlin du « fonds de cent milliards d’euros » destiné à augmenter les capacités de la Bundeswehr. Le SIPRI précise : « les dépenses militaires de l’Allemagne ont augmenté de 28 % par rapport à 2023 et de 89 % par rapport à 2015. » Berlin est même passé devant le Royaume-Uni en 2024 devenant le plus gros budget militaire européen.

En outre, Berlin pioche une vingtaine de milliards d’euros par an dans le « fonds spécial » augmentant d’autant son budget militaire. Le budget 2025 intégrait ainsi 53,25 milliards d’euros de crédits « classiques » (contre 50,5 milliards au budget français) et 22 milliards d’euros prélevés sur le fonds spécial, soit plus de 75 milliards d’euros au total.

À ce rythme, les cents milliards d’euros seront totalement dépensés en 2027, ce qui risque de faire baisser l’effort financier allemand. Mais le projet d’un nouveau fonds spécial dédié à la défense pouvant atteindre 400 milliards d’euros serait à l’étude.

Les États-Unis et l’OTAN

Les États-Unis, première puissance militaire mondiale, ont augmenté leurs dépenses de 5,7 %, atteignant les 997 milliards de dollars. À elles seules, ces dépenses représentent 37 % des dépenses mondiales et 66 % des dépenses militaires des pays de l’OTAN.

Les dépenses militaires totales des 32 membres de l’alliance ont atteint 1.500 milliards de dollars.

M. Liang précise : « en 2024, 18 des 32 pays de l’OTAN ont atteint l’objectif de dépenses de 2 % du PIB, soit le niveau le plus élevé depuis la fondation de l’alliance. »

Si certaines de ces augmentations résultent de l’aide militaire européenne à l’Ukraine, elles ont également été alimentées par les craintes d’un éventuel désengagement des États-Unis de l’OTAN.

Moyen-Orient

Les budgets militaires ont également connu une forte croissance au Moyen-Orient, pour atteindre quelques 243 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023.

Alors qu’Israël poursuivait son offensive à Gaza, ses dépenses militaires ont bondi de 65 % pour atteindre 46,5 milliards de dollars en 2024. Le SIPRI a noté qu’il s’agissait de « la plus forte augmentation annuelle depuis la guerre des Six Jours en 1967 ».

Selon le rapport, le budget de l’Iran a diminué de 10 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars en 2024, « malgré son implication dans des conflits régionaux et son soutien à des intermédiaires régionaux […] L’impact des sanctions sur l’Iran a fortement limité sa capacité à augmenter ses dépenses. »

Extrême-Orient

La Chine, deuxième plus gros acheteur mondial, a augmenté son budget militaire de 7 % pour atteindre environ 314 milliards de dollars, « marquant trois décennies de croissance consécutive ». La Chine a représenté la moitié des dépenses militaires totales en Asie et en Océanie.

Les situations chaotiques que le monde traverse depuis quelques années avec les guerres en Ukraine (2022…), au Proche-Orient (Gaza, Liban à partir de la fin 2023) et l’instabilité dans d’autres régions (Taïwan, Syrie, etc.) – sans évoquer le risque terroriste – expliquent les craintes des dirigeants politiques qui les ont poussé à augmenter leurs capacités de défense.

Il n’en reste pas moins, que si la situation sécuritaire vient à s’améliorer dans les années à venir, il n’est pas certain que cet effort se poursuive les préoccupations sociales revenant au premier plan.